Na primeira edição do Com a Palavra de 2020, ação que integra a programação do Programa CCBB Educativo – Arte & Educação, recebemos no CCBB BH a professora e pesquisadora Angélica Adverse. No contexto de uma exposição como “Man Ray em Paris”, a partir da qual se pode adotar múltiplas abordagens, a convidada opta por destacar os possíveis tensionamentos suscitados pela experiência com a obra do artista, sobretudo quando a situamos em uma relação dialética entre arte e moda. Fica muito evidente, na fala de Angélica, a preocupação em abordar os efeitos que uma imagem pode ter sobre nós, despertando uma inquietude que nos coloca, como espectadores, longe de qualquer passividade.

Trata-se, portanto, de imagens que nos convocam a agir, e não por acaso seríamos conduzidos, ao longo da atividade, por um recorte da exposição que tematiza precisamente a “ação diante da imagem”. Essa conduta ativa, nos lembra Angélica, é tipicamente despertada por obras como as produzidas por Man Ray, caracterizadas por não estarem nem a serviço do real, nem do documento. O que se apresenta, então, aos olhos de quem vê uma obra de Man Ray? Que experiência ela ativa? E, finalmente: como ela pode nos ensinar a ver de outras formas todas as outras imagens com as quais teremos contato, a partir de então?

“Diante da imagem, estamos sempre diante do tempo”

Síntese do que o autor francês Georges Didi-Huberman (1953) defende em seu ensaio “Diante do tempo”, essa citação é usada por Angélica para ilustrar a relação que propõe entre nós, como espectadores, e as obras de Man Ray. Ainda segundo o mesmo autor, estar diante de uma imagem é como estar diante do vão de uma porta aberta: “(…) olhá-la é desejar, é estar à espera, é estar diante do tempo. Mas de que gênero de tempo? Que plasticidades e que fraturas, que ritmos e que choques do tempo podem estar em questão nesta abertura da imagem?”, questiona, no mesmo ensaio. Se a experiência da imagem é sempre a experiência de se mover em direção a ela, isso faz com que tudo o que está em torno da imagem se modifique, exceto ela mesma, pois é, em si, inacessível.

Conforme nos lembra a convidada, qualquer imagem criada a partir da realidade pode tornar as coisas mais complexas, retirar delas seu utilitarismo e reorientar nossas relações com o real. Trata-se, em sua visão, de uma imposição da qual não podemos recuar: algumas imagens temporalizam e desautomatizam nossas relações com o mundo. Toda imagem artística, portanto, é construída a partir de modos de fazer enraizados nos respectivos tempos de seus “fazedores”. Parafraseando Didi-Huberman: na companhia de uma imagem, “nada permanece por muito tempo na serena luz das evidências”.

“Ser um espectador de Man Ray hoje, no Brasil, é uma experiência radicalmente diferente do que era sê-lo na Paris, do início do século XX”, defende a convidada. Se essa afirmação inicialmente nos parece óbvia, as obras de Man Ray talvez nos mostrem que não. E esse é um dos argumentos centrais na abordagem de Angélica Adverse.

Diante da imagem, nos tornamos sempre estrangeiros

“Quando tudo está em vias de desaparecer, o sentido da imagem se torna muito forte”, diz Angélica, ao iniciar a visita pelo espaço da exposição onde são mostradas fotos da cidade de Paris. A convidada destaca que Man Ray não é um fotógrafo de rua, e que esse tipo de paisagem, portanto, poucas vezes aparece em suas fotografias. Tais imagens, em sua visão, ecoam as palavras de Walter Benjamin (1892-1940), para quem a própria cidade de Paris, àquela altura, já se configurava como um material surrealista.

O sociólogo alemão também é responsável por elaborar e tornar célebre o conceito de flâneur. Nas palavra de Angélica, essa figura seria algo como um “herói que capta a energia da cidade que está se tornando uma metrópole moderna”. A Paris das fotos de Man Ray não é a cidade-luz dos conhecidos cartões postais. Diferente disso, suas fotografias buscam algo que não está dado, em um primeiro momento, na paisagem urbana. Algo que, para Angélica, é um elemento essencial daquele contexto: o sentido do efêmero.

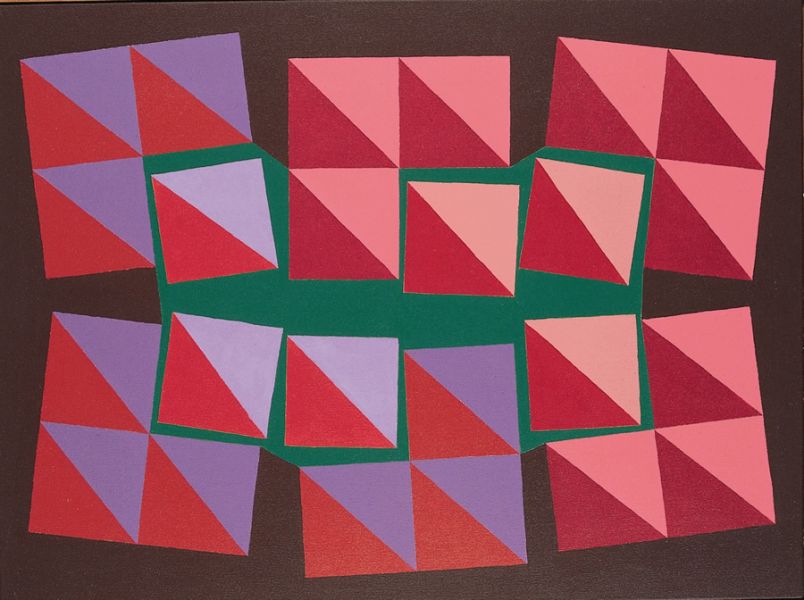

Pano de fundo relevante no começo do século XX, a efemeridade acaba por se tornar um dispositivo operatório para dois importantes movimentos artísticos da época: o dadaísmo e o surrealismo. É aí que se localiza a relação entre arte e moda que Angélica vem tematizar: ao dadaísmo, segundo ela, importava essa fratura do presente, assim como a sobreposição de temporalidades entre o que está por vir e o que está em vias de desaparecer.

Também o surrealismo, aponta a convidada, trata desse hibridismo em que passado e futuro são duas faces de uma mesma moeda, por vezes representadas simultaneamente, em uma única imagem. As imagens que utilizam tal sobreposição remetem, por fim, ao que Angélica chama de fantasmagoria – não entendida como um movimento em direção ao irreal e ao falso, mas, sim, à ficcionalização do real.

Esse aspecto ficcional, camada contida na superfície de toda imagem, instaura um duplo jogo de aproximação e distanciamento, ao qual Angélica se refere como “estranho familiar”. Por exemplo: uma fotografia dadá-surrealista não nos dá o que esperamos ver, mas instaura processos de fabulação que ampliam a potência do real enquanto fenômeno. Indica o que há de insólito no real, chamando atenção ao que não é íntimo de nossas experiências. É por introduzir uma gramática completamente nova, portanto, que a imagem se torna uma espécie passaporte para o estrangeirismo. E isso exprime, em sua perspectiva, o jogo mais potente da arte.

Processos de fabulação

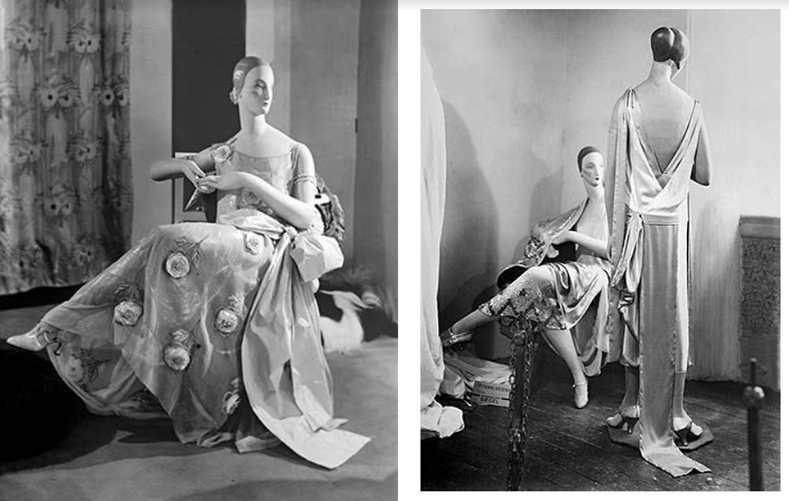

Constantemente citado por Angélica Adverse, Didi-Huberman diz que a imagem deve “transmitir uma experiência que desmantilhe o real”, fazendo-o precisamente ao iluminar o real, mostrando-nos que sempre haverá algo mais a ver. Exemplos disso, na obra de Man Ray, são as fotografias de manequins expostas no “Pavilhão da Elegância”, dentro da Exposição Internacional de Artes Decorativas de 1925 – apenas quatro anos após a chegada do artista a Paris. Nas fotos destacadas pela convidada, vemos manequins de cera e madeira.

Talvez por serem feitos manualmente, e favorecidos ainda por uma atmosfera marcada pelo jogo de sombras típico dos trabalhos em fotografia do artista, os manequins conseguem reproduzir movimentos e gestos quase humanos. Olhar para aqueles manequins, na perspectiva da pesquisadora, é se deparar com uma bizarra confusão entre o humano e o autômato, remetendo a uma fantasmagoria relaciona ao imaginário do romantismo, apontado como uma fonte constante para os surrealistas.

Segundo Angélica, essa utopia que imagina o ser humano construído a partir de um projeto, remetendo inclusive à imagem do autômato, é cara ao século XIX. Trata-se, para ela, da “reificação do sujeito em objeto”, associada a “um fetiche que a moda provoca: homens se confundindo com coisas”. Na obra de Man Ray, desse modo, o manequim altera o real, ao mesmo tempo em que transforma o imaginário social. E o modo de fazer que o artista introduz nos os editoriais de moda da época contribui para essa finalidade de forma radical, não por acaso se estendendo até as produções de hoje. Lançando mão de novos planos e enquadramentos, Man Ray, nas palavras de Angélica Adverse, “transforma a própria moda em dimensão experimental da imagem fotográfica”.

Ela ressalta ainda que essa dimensão, patente em toda a produção do artista, se dá a partir de três procedimentos básicos: fragmentação, colagem e montagem. Para ela, trata-se de estratégias que implicam em uma percepção tátil das imagens, atravessando a corporalidade de forma mais ampla. Uma imagem fragmentada, completa a pesquisadora, coloca nosso corpo em um estado similar. Os processos de fabulação incutidos na imagem começam, em dado momento, a ser experimentados por nós mesmos. O que pode ser meu corpo? Como posso reorganizar as relações entre corporalidade e subjetividade, a partir do que cada imagem me sugere?

A imagem arde

No ensaio “A Origem do drama barroco alemão” (1928), Walter Benjamin diz que “a verdade não se manifesta no desvelamento, mas antes num processo que, por analogia, poderíamos designar por abrasamento do véu, um incêndio da obra, no qual a forma atinge o seu mais alto grau de luz”. A partir dessa poderosa imagem usada por Benjamin, Didi-Huberman associa saber olhar para uma imagem a conseguir discernir “onde ela arde”. Em suas palavras: “é saber onde sua eventual beleza dá lugar a um sinal secreto, a uma crise não atenuada, a uma sintoma; numa palavra, onde é que a cinza não arrefeceu”.

Não se trataria portanto, de desvelar a imagem, mas de queimar o véu que, sobre ela, cria um enigma. Segundo o autor francês, a luz que resulta dessa combustão ilumina tudo ao redor, embora seja uma luz passageira. “É preciso olhar longamente para a dança da falena para ter uma chance de surpreender esse breve momento”, aposta. O que Angélica nos ajuda a perceber é que as obras de Man Ray guardam em si uma característica essencialmente contemporânea: não oferecer, à nossa percepção, sentidos e leituras definitivas.

É quando nossa experiência com a imagem já não diz respeito exclusivamente ao olho que somos lançados ao lugar de uma experiência mais complexa do que a retiniana. A partir de então, nós, os observadores, somos implicados numa tensão dialética que revela os limites das imagens, assim como as formas com que elas são ou podem ser produzidas. Ao situar as imagens de Man Ray entre a moda e arte, Angélica Adverse coloca nossa experiência nesse mesmo lugar. Ela nos mostra que tais imagens reivindicam uma contemporaneidade emergente, que não diz respeito exclusivamente à época em que foram criadas.

Um olhar anacrônico poderia ver, em Man Ray, apenas o que as imagens já não conseguem representar. Angélica Adverse, no entanto, partilha conosco um olhar oposto: mesmo enraizado em seu tempo, Man Ray pode nos fazer perceber que há sempre algo a ser cultivado no fértil campo da imagem. Conforme lembram Benjamin e Didi-Huberman, a imagem nunca deve cessar de ser rasgada, de ser queimada. O que Angélica nos convoca a fazer, então, é experimentar, com deleite, o perigo incendiário que há a cada contato com uma obra de arte.